Während erster, zweiter und dritter Formant vokalspezifisch sind, d.h. relativ sprecherunabhängig immer annähernd gleiche Frequenzwerte annehmen, sind die Frequenzwerte ab dem vierten Formanten überwiegend für Klangfarbe und Charakterisitk der Sprecherstimme verantwortlich. Sie dienen in erster Linie der Identifikation eines Sprechers und nicht eines Vokals.

Daher werden wir uns bei der Vokalidentifikation im Sonagramm ebenfalls nur auf die ersten drei, meist sogar nur die ersten beiden Formanten konzentrieren. Der Verlauf des dritten Formanten wird uns zuweilen helfen, die Artikulationsstelle eines angrenzenden Konsonanten, meist Nasal oder Plosiv, zu erkennen.

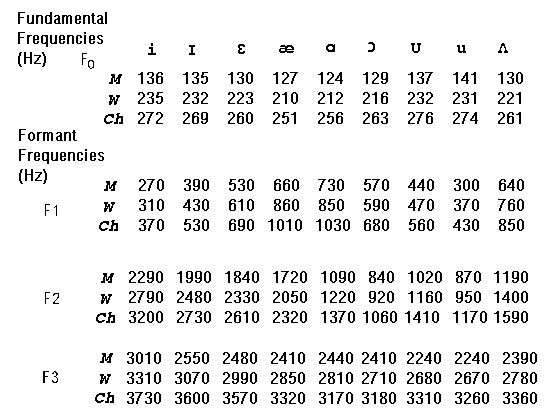

Die Formanttabelle in Abbildung 2V.1 zeigt die bei Männern (M), Frauen (W) und Kindern (Ch) durchschnittlich gemessene Grundfrequenz F0 und die Frequenzwerte der drei ersten Vokalformanten.

Abb. 2.1: Formanttabelle mit Grundfrequenz F0 und F1, F2, F3 der Vokale, gemittelt über 76 Sprecher: Männer (M), Frauen (W) und Kinder (Ch). (entnommen aus: PETERSON, BARNEY, 1952, S.183)

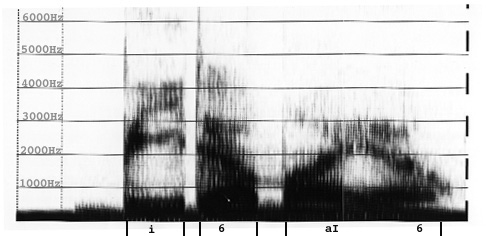

Abb. 2.2: "Biedermeier" mit Vokal-Kennzeichnung [i],[A],[aI A]

Die sehr häufige silbenfinale r-Vokalisation nach einem Vokal wie z.B. in "Uhr"

[u

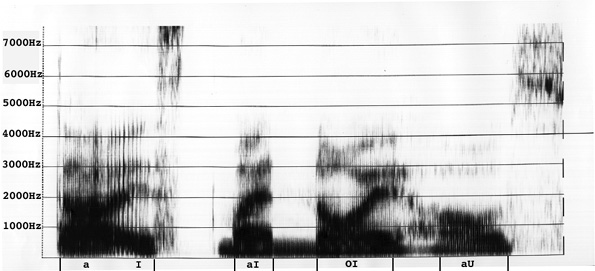

Das Sonagramm der Äußerung "Da ist mein Neuhaus" in Abbildung 2.3

zeigt die gleitenden Formantübergänge (Transitionen) der Diphthonge. Zu

sehen ist außerdem die monophtongische Vokalfolge /a-i/. Wir beobachten zwar

ebenfalls einen Übergang der Formanten vom /a/ zum /i/, doch weisen hier die

beiden Vokale wesentlich längere quasikonstante Phasen auf, wohingegen der

folgende Diphthong [aI] fast ausschließlich aus Transitionen besteht.

Abb. 2.3: "Da ist mein Neuhaus" mit markierten Diphthongen [aI

Der sog. harte Stimmeinsatz hängt jedoch unabhängig von Akzentuierung

und Pausensetzung auch von der Vokalqualität ab und korreliert mit dem

Öffnungsgrad des Vokals. Damit tritt der Glottal-Stop am häufigsten vor

/a/, am seltensten vor /i/, /u/ und /y/ auf. (Siehe Kapitel 2.3 "Der Glottal Stop")

Mit der Verschlußbildung (Phase I) erfolgt ein abrupter Abfall der spektralen

Energie. Die Verschlußphase (Phase II) zeichnet sich durch eine völlige

'akustische Stille' in allen Frequenzbereichen des Spektrums aus, abgesehen von einem

eventuell vorhandenen Stimmton. Dieser ist als 'voice bar' im untersten

Frequenzbereich des Sonagramms zu sehen. Während der Verschlußphase

eines stimmhaften Plosivs schwingen die Stimmlippen so lange weiter, bis der

Luftdruck im Mundraum groß genug ist, die Phonation zu stoppen oder aber der

Verschluß gelöst wird. Das erklärt den nicht immer durchgehenden

Stimmton bei stimmhaften Plosiven.

Die Verschlußlösung, der Burst (Phase III), hat einen plötzlichen,

sprunghaften Anstieg der spektralen Energie in einem bestimmten Frequenzbereich

zur Folge. Dieser ist bestimmt durch die Burst-Schallquelle, also der

Artikulationsstelle des Plosivs. Das Verschlußlösungsgeräusch

stimmhafter Plosive ist mit einer Dauer von nur 10-20 ms sehr kurz. Ihm folgt eine

sehr schnelle F1-Transition von ca. 50 ms. Bei

stimmlosen Plosiven ist der Burst in der Regel gefolgt von einer Aspirationsphase

unterschiedlicher Dauer. Diese liegt etwa zwischen 40 ms und 80 ms.

Die Aspiration entfällt bei stimmlosen Plosiven in Verbindung mit Frikativen

und vor Nasalen.

Plosive sind im Sonagramm in der Regel anhand ihrer Verschlußphase sehr gut

zu erkennen, da während dieser Phase quasi eine 'Lücke' im Sonagramm

auftritt. Auch bei stimmhaften Plosiven herrscht oberhalb von etwa 500 Hz absolute

Stille, da Stimmlippenschwingungen nur im untersten Frequenzbereich (d.h. im

Bereich der F0 und den ersten Harmonischen) über Kehlkopf und

Körpergewebe abgestrahlt werden können.

Diese Stille gilt als notwendiges akustisches Merkmal für die Perzeption eines

Plosivs. Fehlt sie, kann kein Plosiv wahrgenommen werden. Das läßt sich

direkt auf die visuelle Darstellung übertragen. Fehlt die 'akustische Stille', d.h.

die 'Lücke' im Sonagramm, ist es fast unmöglich, einen Plosiv

wahrzunehmen, es sei denn, ein Burst läßt sich zweifelsfrei erkennen.

Zu diesem Phänomen sind jedoch einige Anmerkungen notwendig. Geht einem

stimmhaften Plosiv ein Nasal voraus, kann diese 'Stille' auf wenige Millisekunden

reduziert werden, besonders wenn Nasal und Plosiv homorgan sind, d.h. dieselbe

Artikulationsstelle haben. Im Extremfall kann der Plosiv nicht mehr vom Nasal

getrennt werden, wenngleich er auditiv wahrnehmbar ist (vgl. dazu auch im Kapitel

4.2 "Leicht zu verwechselnde Laute" die sonagraphische Gegenüberstellung [d]

vs. [nd] vs. [n].)

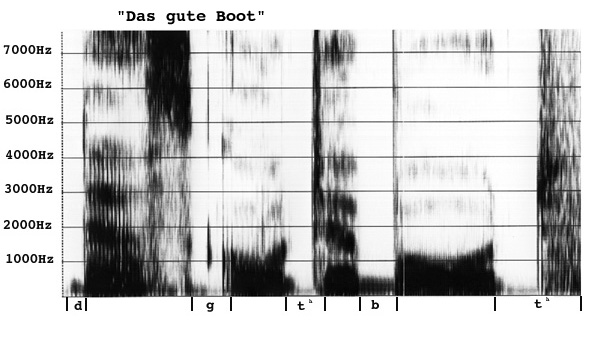

Das Sonagramm in Abbildung 2.4 zeigt die stimmhaften Plosive [d] und [g] und

zweimal den stimmlos aspirierten Plosiv [th] in der Äußerung "das gute

Boot".

Abb. 2.4: "das gute Boot" mit den stimmhaften Plosiven [d] und [g] und dem stimmlos

aspirierten Plosiv [th]

Die Verschlußphase stimmhafter Plosive ist meist kürzer als die der

stimmlosen und auch ihr Burst ist wesentlich

schwächer. Während der Produktion stimmloser Plosive wird hinter dem

Verschluß ein wesentlich stärkerer Druck aufgebaut, was einen Burst

höherer Intensität zur Folge hat.

Die anstelle der stimmhaft/stimmlos-Unterscheidung vorgeschlagene, perzeptiv

wahrnehmbare 'fortis-lenis'-Unterscheidung ist beim Lesen von Sonagrammen wenig

hilfreich, da sich der fortis-lenis-Unterschied akustisch allenfalls in minimalen

Intensitätsunterschieden bei der Verschlußlösung bemerkbar macht.

Diese sind im Sonagramm selten erkenn- oder gar meßbar.

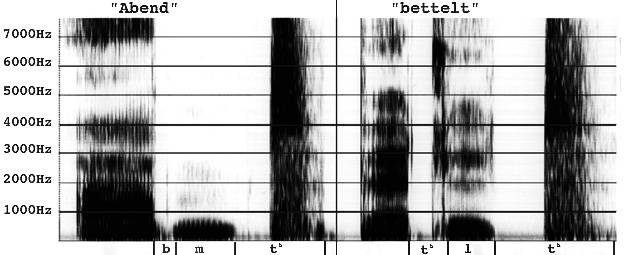

Die Sonagramme in Abbildung 2.5 zeigen die reduziert produzierten

Äußerungen "Abend, bettelt" mit velarer und lateraler

Verschlußlösung [bm] und [tl]. Auch hier ist der Burst noch deutlich zu

erkennen.

Abb. 2.5: "Abend" mit velarer Verschlußlösung [bm] und "bettelt" mit

lateraler Verschlußlösung [tl].

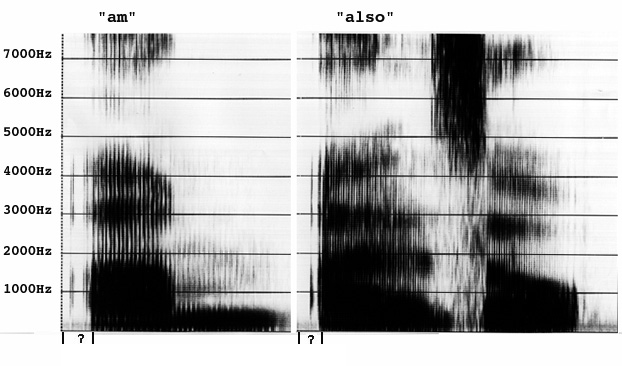

Abb. 2.6: Der 'Glottal-Stop' jeweils zu Beginn von "am" und "also", [?]

markiert

Anstelle des Glottal-Stops beobachtet man häufig einen sog.

Glottalisierungseffekt zu Beginn des Vokals. Mit Glottalisierung wird eine

unregelmäßige Glottisschwingung bei niedriger Schwingungsfrequenz

bezeichnet. In der Regel wird das Phänomen der Glottalisierung perzeptiv gar

nicht wahrgenommen. Im Sonagramm aber ist es nicht zu übersehen. Das

kurzzeitige rasche Abnehmen der Schwingungsfrequenz (Absinken der Grundfrequenz

F0) zeigt sich dort durch deutlich größere Abstände zwischen den

einzelnen Glottisschlägen. Die Formantstruktur der Glottisschläge

während der Glottalisierungsphase entspricht der des Vokals, denn die

Ansatzrohrkonfiguration bleibt unverändert.

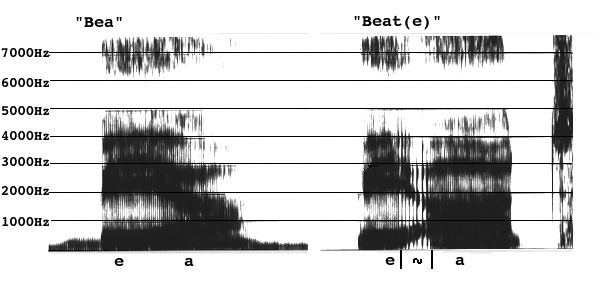

Abbildung 2.7 vergleicht den einsilbigen Namen "Bea" mit dem zweisilbigen "Beate",

wobei wir beim zweiten Namen einen silbeninitialen Glottal-Stop vor dem /a/ erwarten

würden. Die erste Äußerung zeigt einen fließenden

Übergang zwischen den Vokalen /e/ und /a/, während in der zweiten der

Glottal-Stop durch einen glottalisierten Übergang ersetzt wird.

Abb. 2.7: "Bea" vs. "Be?ate": Glottalisierung ersetzt den Glottal-Stop

Eine Glottalisierung ("creaky voice") erfolgt häufig auch bei Konsonant-Vokal-

Übergängen, wenn z.B. dem silbeninitialen Vokal ein Nasal oder ein

Lateral vorausgeht. In diesem Fall beginnt die Glottalisierung bereits gegen Ende des

vorausgehenden Nasals oder Laterals.

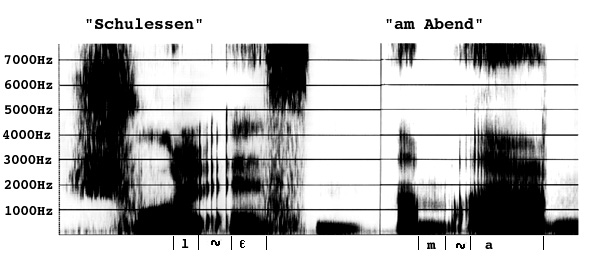

Abbildung 2.8 zeigt den glottalisierten Übergang vom Nasal /m/ zum Folgevokal

/a/ in der Äußerung "am Abend" und vom Lateral zum

Folgevokal /e/ in der Äußerung "Schulessen".

Abb. 2.8: Glottalisierung von Nasal und Lateral in den Äußerungen

"am~Abend" und "Schul~essen", Übergang markiert

Neben den Möglichkeiten Glottal-Stop und Glottalisierung finden wir weitere

Realisierungen, die weder der einen noch der anderen Kategorie zugeordnet werden

können, sondern dazwischen liegen.

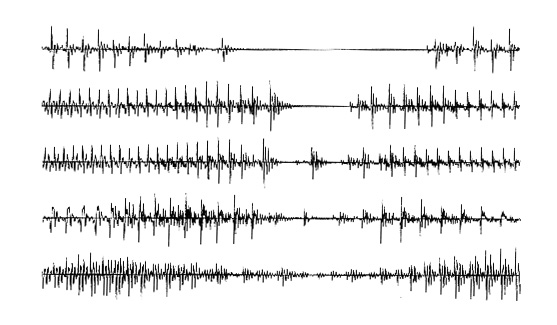

Die stufenweise Reduktion des glottalen Verschlußlautes bis hin zur

Glottalisierung wollen wir uns nun im Zeitsignal ansehen. Abbildung 2.9 zeigt dies am

Beispiel der Äußerung "arbeitet" bei vorausgehendem Vokal.

Abb. 2.9: Zeitsignal (5x) zeigt die stufenweise Reduktion des [

Beim ersten Signal ist der Glottal-Stop deutlich ausgeprägt. Das zeigt sich im

Ansetzen der glottalen Anregung nach einer deutlichen Signalpause. Bei den

nächsten Realisierungen wird die Pause weiter verkürzt. Dennoch zeigt

sich bei diesen Reduktionen ein Reflex des ursprünglichen

Verschlußlautes, der als Störung im periodischen Ablauf der

Kehlkopfanregungen zu erkennen bleibt.

Solches Stimmverhalten kann als Indiz für das Vorliegen einer Wort- oder

zumindest einer Silbengrenze herangezogen werden. Bei unbetontem Anfangsvokal

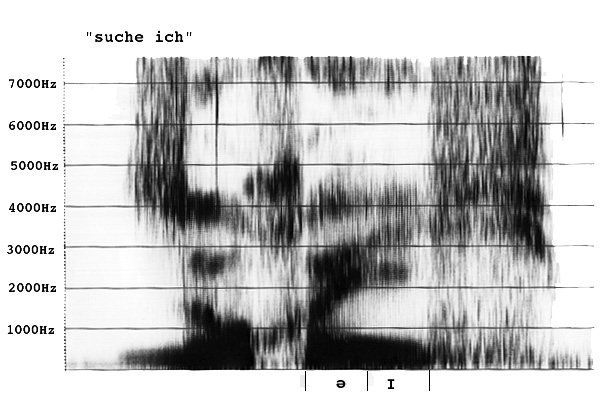

kann dieser letzte Hinweis auch ganz wegfallen, wie das Sonagramm in Abbildung 2.10

zeigt. Wir sehen einen nahtlosen Übergang der Vokalfolge /e-i/ zwischen den

beiden Wörtern "suche ich".

Abb. 2.10: nicht-glottalisierter, diphtongisierter Übergang /e-i/ in der

Äußerung "suche ich",

[

Glottalisierung tritt jedoch nicht nur als Reduktionsphänomen anstelle des

Glottal-Stops auf. Eine Glottalisierung beobachten wir ebenfalls an weitgehend

beliebiger Stelle einer Äußerung und natürlich im Rahmen des

Phänomens 'prefinal lengthening'.

Mit 'prefinal lengthening' wird eine zeitliche Dehnung der Laute am Satzende bzw.

äußerungsfinal bezeichnet. Neben einer Dehnung der Vokale finden wir

hier häufig eine deutlich erkennbare, unter der sprecherüblichen F0

liegende Stimmlippenschwingung, die zudem oft unregelmäßig ist.

Der Verschluß im Mundraum wird analog zu den Plosiven gebildet. Die

Bewegung von Zunge oder Lippen erfolgt schnell. Es wird ein kompletter

Verschluß gebildet. Während der Verschlußphase strömt der

Glottisschall durch den Nasenraum nach außen, so daß sich - anders als

bei den Plosiven - kein Druck im Mundraum aufbauen kann. Aus diesem Grund

entsteht bei der oralen Verschlußlösung kein

Verschlußlösungsgeräusch. Aufgrund des geringeren oralen

(supraglottalen) Drucks wird der Verschluß außerdem langsamer

gelöst als beim Plosiv.

Während der Verschlußphase bilden sich im Vokaltrakt aufgrund des

zugeschalteten Nasenraums sog. Anti-Formanten aus, die Teile des Spektrums sehr

stark dämpfen. Der durch die Nase ausströmende Schall hat ein

überwiegend niederfrequentes Spektrum, bedingt durch die Hauptresonanz der

großvolumigen nasalen Passage und die starke Verengung an den

Nasenöffnungen

Hauptkennzeichen eines Nasals im Sonagramm ist ein stark gedämpftes

Formantspektrum oberhalb etwa 500 Hz. Der erste Formant F1 liegt bei ca. 250 Hz

und dominiert das Spektrum. F2 ist sehr schwach ausgeprägt oder fehlt

völlig. Mehrere höhere Formanten geringer Intensität sind

manchmal zu erkennen. Einer von ihnen liegt bei etwa 2200 Hz

Die Anti-Formanten des Nasals sind besonders in Vokalumgebung gut erkennbar

durch einen starken Energieabfall im Spektrum zu Beginn des Nasals: am Ende des

Vokals erfolgt ein starker Amplitudenabfall und ein abrupter Wechsel der

Formantstruktur.

Die Nasale des Deutschen sind stimmhafte Laute, beginnen jedoch nach stimmlosen

Frikativen meist stimmlos.

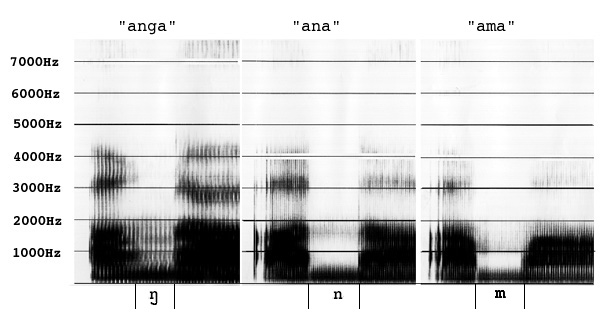

Abbildung 2.11 zeigt die drei Nasale des Deutschen in den Äußerungen

"anga" (Ohne [g] gesprochen), "ana" und "ama". Dort ist zu sehen, wie klar sich Nasale von Vokalen abgrenzen lassen, was

die Segmentierung erleichtert.

Abb. 2.11: [aNa, ana, ama] mit den drei Nasalen des Deutschen [

Durch den bei der Nasalierung hinzugeschalteten Nasaltrakt werden im Vokaltrakt

zusätzliche Resonanzen und Antiresonanzen erzeugt. Diese

Veränderungen sind jedoch überwiegend auf die veränderten

Filtereigenschaften des Vokaltrakts zurückzuführen und nicht durch den

zusätzlich durch die Nase ausströmenden Sprachschall verursacht. Der

austretende Nasenschall kann aufgrund seiner im Vergleich zum Vokal geringen

Amplitude oberhalb von 500 Hz in der Regel vernachlässigt werden.

Das Vokalspektrum erfährt durch die Nasalierung folgende

Veränderungen.

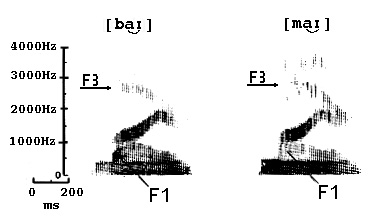

Das Sonagramm in Abbildung 2.12 vergleicht die beiden Äußerungen "bei"

und "Mai" (entnommen aus PICKET, 1980, S.124). Das [a] in der ersten

Äußerung ist nicht nasaliert, denn F1 und F3 sind mit normaler

Amplitude gut zu erkennen. Der erste Formant weist Transitionen vom [b] zum [a]

auf. Das [a] der zweiten Äußerung dagegen ist nasaliert, zu erkennen an der

gedämpften Amplitude des F1 und dem durch Antiresonanzen nahezu

ausgelöschten F3.

Abb. 2.12: Nasalierung anhand "bei" vs. "Mai". Die Nasalierung des [a] in "Mai" ist zu

erkennen am gedämpften F1 und am durch Antiresonanzen nahezu

ausgelöschten F3.

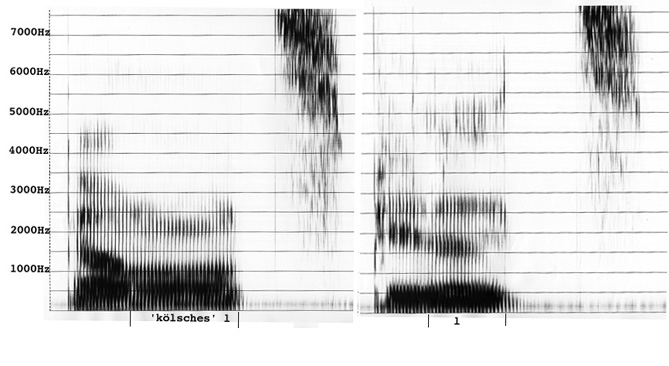

Was den Grad der artikulatorischen Konstriktion betrifft, besitzt das /l/ sowohl

'vokalische' als auch 'konsonantische' Eigenschaften. Der alveolare Teil-Verschluß mit der Zungenspitze und die Verengung in der Uvulagegend geben

dem /l/ im Sonagramm seine konsonantischen Eigenschaften: der erste Formant F1

liegt tief. Zudem dämpfen Antiresonanzen die Amplitude der Formanten im

Vergleich zu den Vokalen. Allerdings ist diese Dämpfung viel weniger stark

ausgeprägt als bei den Nasalen. Durch die seitlich offenen Passagen bekommt

das /l/ seine meist klare Formantstruktur, die es einem Vokal oft zum Verwechseln

ähnlich aussehen läßt.

Liegt uns ein vokalähnliches Segment mit den

ungefähren Formantwerten F1 < 500 Hz und F2 = 1800 Hz vor, handelt es sich mit hoher

Wahrscheinlichkeit um einen Lateral. Als weiteren Hinweis auf einen Lateral können

wir vereinzelte Verschlußlösungen (der Zungenspritze!) an den

Segmentgrenzen des Laterals oder sogar im Lateral selbst (der Zungenspitze) werten.

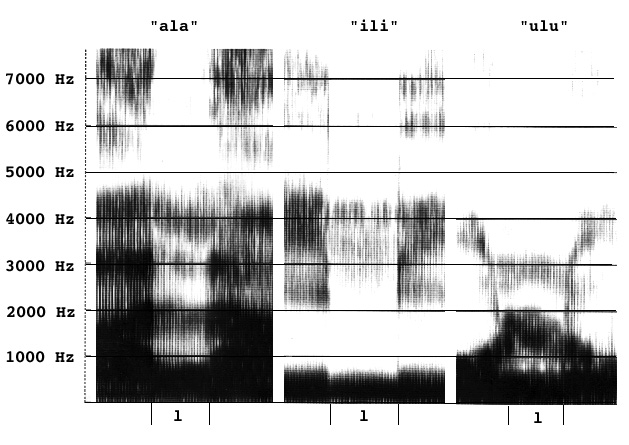

Die Sonagramme in Abbildung 2.13 zeigen den Lateral in vokalischer Umgebung /a, i,

u/.

Abb. 2.13: [ala] [ili] [ulu], der Lateral in Vokalumgebung

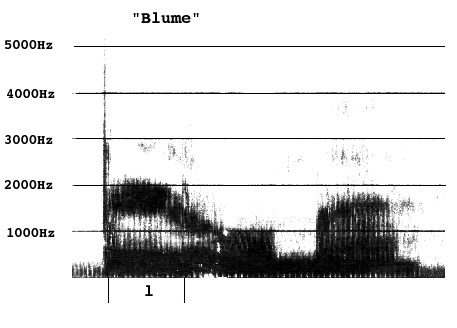

Abb. 2.14: Der Lateral in "Blume": F2 liegt hoch zwischen 1800 und 2000 Hz.

In "Blume" weist der Lateral einen hohen zweiten Formanten auf, obwohl sowohl der

vorausgehende Plosiv [b] einen Lokus von unter 1000 Hz hat, als auch der zweite

Formant des nachfolgenden Vokals [u] unter 1000 Hz liegt.

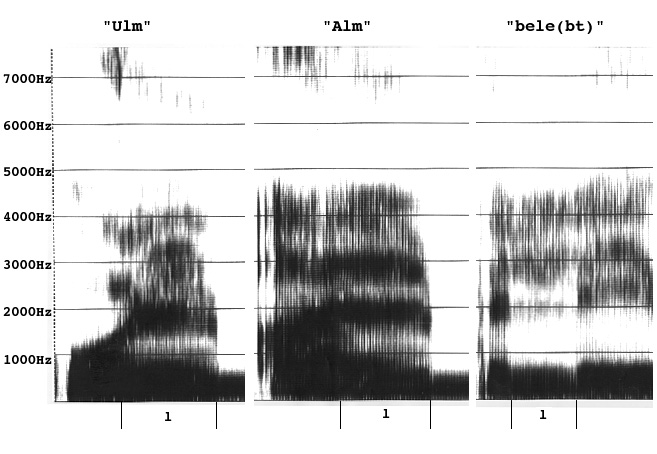

Einen hohen zweiten Formanten von etwa 1800 Hz finden wir beim /l/ ebenfalls, wenn

vordere Vokale angrenzen. Bei knapp 2000 Hz liegt er vor Nasalen und nach

unbetonten Vokalen, was in den Sonagrammen der Äußerungen "Ulm",

"Alm" und "belebt" in Abbildung 2.15 zu sehen ist.

Abb. 2.15: Der F2 des Laterals in "Ulm, Alm, belebt" liegt hoch bei etwa 1800 Hz.

Die Untersuchung zeigt eine sehr starke Streuung der Formantwerte für jeden

der Vokale, wenngleich der höchste F1 vor dem Vokal [a] mit dem

höchsten F1 und der höchste F2 vor dem Vokal [i] mit dem

höchsten F2 gemessen wurde.

Für die Laterale des Englischen geben DALSTON (1974

Abb. 2.16: Zwei Varianten von "Pilz" (kölsch und hochdeutsch): [p

Für die sich deutlich widersprechenden Werte für den dritten Formanten

bei DALSTON und FAURE möge eine Erläuterung FANTs (1970

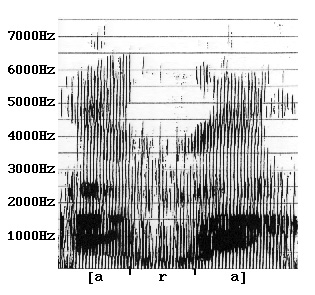

Aufgrund ihrer physiologischen Bildungsweise sind beim Trill zwei Phasen besonderer

Strukturierung zu unterscheiden: eine offene Phase und eine Verschlußphase.

Jeder Schlag des Trills besteht aus diesen zwei Phasen. Während der offenen

Phase wird ein Maximum an Phonationsschall abgestrahlt, da in dem Moment die

Zungenspitze den größten Abstand von den Alveolen hat bzw. die Uvula

die weiteste Auslenkung erfährt. Während der Verschlußphase ist

die alveolare bzw. uvulare Passage maximal verkleinert und dämpft so den

Phonationsstrom kurzzeitig auf ein Minimum.

Der Übergang von der

Verschlußphase zur Öffnungsphase erfolgt schneller als im umgekehrten

Fall, da das Artikulationsorgan hier durch den Phonationsstrom unterstützt

wird. Der alveolare Verschluß bzw. die uvulare Enge dagegen wird gegen den

Phonationsstrom gebildet. Im Sonagramm zeigt sich dieser Zusammenhang durch eine

etwas längere Öffnungsphase im Vergleich zur Verschlußphase.

Diese beiden artikulatorisch sehr verschiedenen Phasen sind auch im Sonagramm sehr

gut voneinander zu unterscheiden. Das akustische Produkt ist ein mit der Frequenz des

Verschlusses amplitudenmodulierter Vokal. Seine Frequenz liegt etwa zwischen 23 Hz

und 26 Hz

Abb. 2.17: Der alveolare Trill [r] in "Ara"

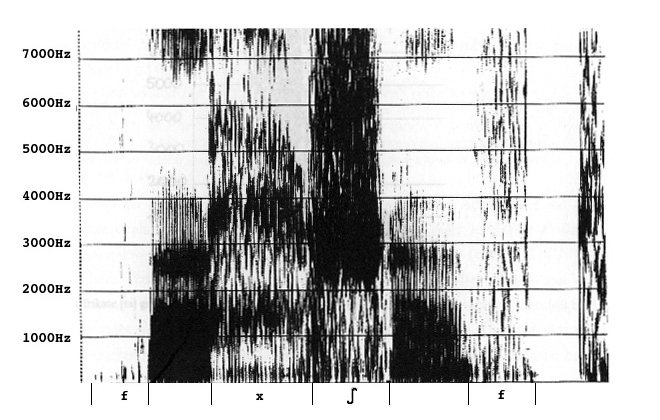

Das erzeugte Friktionsgeräusch, das akustisch etwa dem weißen Rauschen

entspricht, wirkt als akustische Anregung für beide Resonanzräume. Es

wird jedoch überwiegend im vorderen Mundraum moduliert, so daß das

Spektrum des am Mund abgestrahlten Frikativschalls weitgehend von

Größe und Form des vorderen Resonanzraumes abhängt.

Generell gilt, je größer der vorderer Resonanzraum ist, d.h. je weiter

hinten die Artikulationsstelle, also der Ort der Engebildung, liegt, desto stärker

wird der Schall moduliert und umso ausgeprägter ist sein Spektrum.

Während also beim labiodentalen [f] das Spektrum sehr flach ist, weist das

velare [x] bereits formantähnliche Strukturen auf.

Frikative sind im Sonagramm anhand ihrer 'Geräuscheigenschaften' meist sehr

leicht zu erkennen und zu segmentieren. Sie zeichnen sich durch eine stochastische

Schwärzung besonders im oberen Frequenzbereich aus. Das Frikativspektrum

weist wesentlich mehr Intensität in den höheren Frequenzbereichen

oberhalb von 2500 Hz auf als in den unteren Frequenzbereichen. Je nach

Artikulationsort konzentriert sich dieses 'Rauschen' auf bestimmte Frequenzbereiche.

Das Sonagramm in Abbildung 2.18 zeigt die Äußerung "Fachschaft" mit

den markierten Frikativen [f], [x], [

Abb. 2.18: Frikative [f], [x], [

Ein stimmhafter Frikativ weist eine geringere Intensität auf als ein stimmloser.

Hinzu kommt bei stimmhaften Frikativen der 'voice bar' der zugeschalteten

Glottisschallquelle.

Stimmhafte Frikative können sowohl äußerungsinitial als auch in

stimmloser Umgebung ganz oder teilweise entstimmt produziert sein. Das zeigt sich

im Fehlen des 'voice bar'. Die für stimmhafte Frikative typische geringe

Intensität bleibt dabei jedoch meistens als Erkennungsmerkmal seiner

'ursprünglichen' Stimmhaftigkeit erhalten.

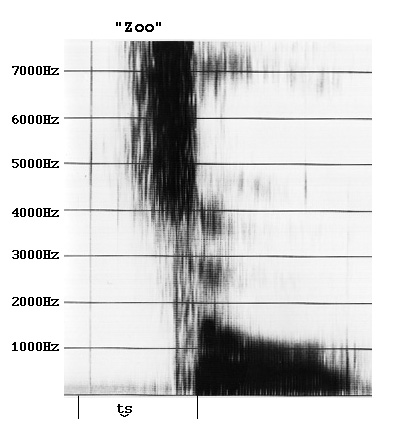

Abb. 2.19: Affrikate [ts] gefolgt von [o] Abgrenzung der Vokale von den Konsonanten

Vokale unterscheiden sich im Sonagramm von Konsonanten in erster Linie durch ihre

deutliche Formantstruktur. Da jedoch auch Lateral und Nasal mehr oder weniger

ausgeprägt Formantstrukturen aufweisen, ist eine Abgrenzung von ihnen an

dieser Stelle notwendig, um Verwechslungen auszuschließen. Wichtigstes

Unterscheidungsmerkmal ist dabei der bei den Konsonanten niedrigere erste Formant

F1. Er wird bedingt durch die größere artikulatorische Enge bei

Konsonanten im Vergleich zu Vokalen. Auf die Abgrenzung von Vokalen und

ähnlich aussehenden Konsonanten wird in Kapitel 4 ("Leicht zu verwechselnde Laute") näher eingegangen.

Diphthonge

Tritt eine deutlich wahrnehmbare Veränderung der Vokalqualität

innerhalb einer Silbe auf, so sprechen wir von einem Diphthong. Die für

Diphthonge typische kontinuierliche Veränderung der Vokalqualität zeigt

sich im Sonagramm durch einen gleitenden Übergang der Formanten vom

ersten zum zweiten Vokal. Im Deutschen finden wir die Diphthonge [aI], [aU] und

[

Vokale mit Glottal-Stop

Im Allgemeinen geht den Vokalen im Deutschen in wort- und silbeninitialer Position

ein glottaler Verschlußlaut, der 'Glottal-Stop' voraus. Er wird auch als harter

Stimmeinsatz bezeichnet.

Er steht potentiell vor jedem mit Vokal beginnenden Wort- und Stamm-Morphem,

sowie nach einer Sprechpause vor betontem und unbetontem Vokal bei

intramorphematischen Vokalfolgen /the

Unterscheidung stimmhafter, entstimmter von stimmlosen Plosiven

Neben dem 'voice bar' ist die Aspiration das wichtigste Merkmal, um die Phoneme /p/,

/t/ und /k/ äußerungsinitial und -medial von den Phonemen /b/, /d/ und /g/

zu unterscheiden. Ganz besonders deshalb, weil phonologisch stimmhafte Plosive

keineswegs immer stimmhaft realisiert werden, sondern oft teilweise oder völlig

entstimmt produziert werden. Das zeigt sich im Sonagramm am fehlenden oder

unterbrochenen 'voice bar'.

Velare und laterale Verschlußlösung

Wird bei einer homorganen Plosiv-Nasal-Folge die Verschlußlösung allein

durch das Senken des Velums bewirkt, spricht man von nasaler Plosion bzw. velarer

Verschlußlösung. In diesem Fall wird der Verschluß für

Plosiv und Nasal am gleichen Ort beibehalten.

Auch eine laterale Verschlußlösung ist möglich, wenn Plosiv und

folgender Lateral homorgan sind. Der Verschluß öffnet sich einfach durch

Senken der Zungenseiten in den Lateral.

Nasalierung

Vokale können vollständig - wie es im Französischen üblich

ist - oder teilweise - wie oft im Deutschen an Vokal-Nasal- und Nasal-Vokal-Übergängen - nasaliert werden.

Das Absenken des Velums beginnt häufig schon zum Ende des Vokals ca. 100

ms bevor der orale Nasalverschluß (bilabial, alveolar oder velar) gebildet wird.

Das Velum wird erst wieder vollständig angehoben, wenn dieser

Verschluß bereits gelöst ist. Die Folge ist eine teilweise Nasalierung der

den Nasal umgebenden Vokale für eine Dauer von bis zu 100 ms

Die genauen Frequenzbereiche dieser Antiresonanzen hängen jedoch sehr stark

vom Grad der Nasalierung, also vom Grad der Velumöffnung ab.

Laterale in verschiedenen Kontexten

Der relativ frei bewegliche Zungenrücken und besonders eine

kontextabhängige Lippenrundung machen den Lateral 'anfällig' für

koartikulatorische Effekte. Diese zeigen sich in der recht variablen Lage seiner

Formanten. Die Formantwerte des /l/ variieren je nach vokalischer und

konsonantischer Umgebung

F1: 350 Hz - 550 Hz

F2: 1000 Hz - 2000 Hz

F3: 2500 Hz - 3000 Hz

Folgevokal F1 F2 F3

u 160 - 300 Hz 1070 - 1500 Hz 2000 - 2500 Hz

o 190 - 430 Hz 950 - 1540 Hz 1900 - 2500 Hz

a 260 - 500 Hz 1130 - 1740 Hz 2200 - 2470 Hz

e 210 - 450 Hz 1300 - 1780 Hz 2260 - 2500 Hz

i 180 - 270 Hz 1310 - 2050 Hz 2240 - 2680 Hz

Zusammenfassung 160 - 500 Hz 950 - 2050 Hz 1900 - 2680 Hz

Dalston Faure

F1: 350 Hz 495 Hz

F2: 1200-1300 Hz 1015 Hz

F3: 2600-2900 Hz 2260 Hz

F1 = 350 Hz

F2 = 2000 Hz

F3 = 2300 Hz

F4 = 2900 Hz

Affrikaten

Die Öffnung eines Plosivs in einen homorganen Frikativ bezeichnet man als

Affrikate. Affrikaten werden wie Frikative produziert, denen ein Verschluß

vorausgeht. Dieser Verschluß wird an derselben Stelle gebildet wie die Enge

für den Frikativteil. Der Frikativteil ist in der Regel kürzer als ein

'einzelner' Frikativ.

Im Sonagramm zeigt sich die Ausbildung des Frikativs mit zunehmender

Verschlußöffnung sehr deutlich durch eine schräg verlaufende

(meist fallende) Untergrenze des frikativen Energieschwerpunktes.

Die Abbildung 2.19 zeigt die Affrikate [ts] in der Äußerung "Zoo".